[Zielona Góra]

Речь пойдёт не об острове невезения из известной песни. Просто это первое, что приходит на ум,

едва отходишь от вокзала.

Уютный, зелёный и солнечный городок, который на 100% (нет, даже на 200!) соответствует названию.

На Польшу он совершенно не похож, мне он скорее напомнил южные районы Италии: расслабленные под солнцем

и немного пьяные. Когда во всей Европе льют дожди, в Италии стабильные +40 и синее небо. Здесь было

примерно так же: дождь встретил меня на слупском вокзале и сопровождал практически всю дорогу.

А в Зелёной Гуре ― солнце и тепло.

Фотографировать некоторые здания проблематично: всё утопает в яркой сочной майской зелени.

Даже на традиционном знаке любви к городу вместо красного сердечка ― зелёный листочек.

Город расположен среди холмов, красивыми видами можно полюбоваться на смотровой площадке пальмовой

оранжереи.

Несмотря на название, это всего лишь ресторан, где среди шикарных столиков растут экзотические пальмы,

кактусы и орхидеи. В здании 3 этажа, что в принципе, вполне логично, ведь кактусы в дикой природе

могут вырастать до 20 метров, не говоря уже про пальмы.

Palmiarnia Zielonogórska

Температура тоже соответствует тропикам, пальмы должны расти в комфорте и привычных для

них условиях. И если на 1 этаже в ресторане есть кондиционер, то на третьем настоящее пекло,

с влажностью как в настоящих джунглях.

Италии Зелёна Гура, естественно, никогда не принадлежала, только Пруссии и Германии, как и многие

города на западе страны. Но похожей на Италию, помимо солнца, её делает ещё одна вещь: вино.

Вино меньше всего сегодня ассоциируется с Польшей, но когда-то давно этот регион был известным

центром виноделия и самым северным виноградником Европы.

Винная история Зелёной Гуры начинается в 12 веке, когда здесь проходили важные торговые пути

из западной Европы на восток. Историки считают, что первые кусты винограда посадили торговцы или

поселенцы из Фландрии. В 16 веке более популярными стали пиво и водка, виноделие начало приходить

в упадок, войны 17 века ещё больше ускорили этот процесс. В 19 веке климат стал уже не таким

подходящим для выспевания винограда, а экономическая нестабильность окончательно заставила

отказаться от производства вина. После 2 мировой были попытки возродить эту некогда популярную

отрасль, но в итоге зеленогурский завод встретил новое тысячелетие полным банкротом.

Однако винное прошлое сегодня не забывают: в сентябре в городе проводится фестиваль, посвящённый сбору

винограда (Winobranie), есть музей вина, а гуляя по городу туристы ищут бахусиков ―

пьяных довольных мужичков с виноградными веночками и бокальчиком вина.

Бахус, бог вина, виноградарства и растительности в древнегреческой мифологии, как нельзя лучше

подходит на роль символа Зелёной Гуры.

Главный Бахус (большой) сидит посреди площади, а бахусики (маленькие) разбросаны по всему городу в

самых неожиданных местах. Один из них, например, зачем-то карабкается на башню.

Алкоголь на высоте опасен, скажите ему кто-нибудь!

Wieza Glodowa

"Тааак, значит...Мужчина в полном расцвете сил, без в/п, познакомится с девушкой,

имеющей виноградник, для серьёзных отношений..."

―Шеф, я нашёл его, того гада, что спёр вашу юбилейную бутылку урожая 1150 года!

―Фоткай, фоткай его скорее!

Музей вина ― это одна из экспозиций в местном музее. Находится в старинном подвальчике,

напоминающем винный погреб.

Muzeum Ziemi Lubuskiej: ekspozycja "Muzeum Wina"

Всё лучшее детям, или пропаганда детского алкоголизма в музее Любушского края

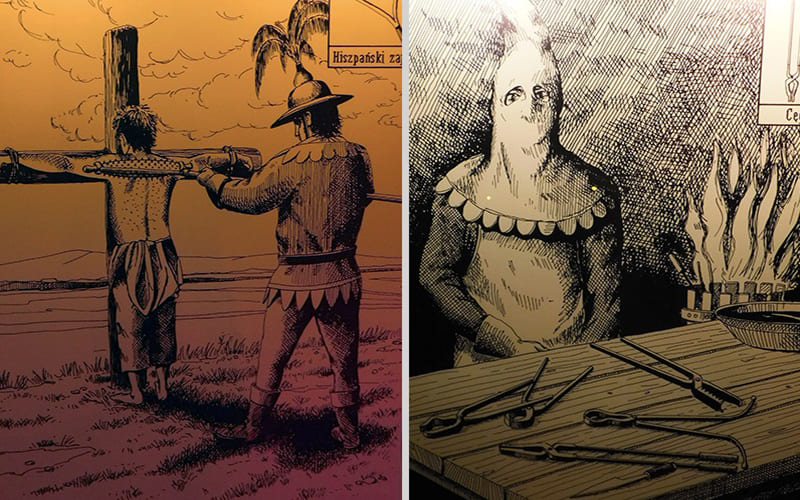

И если с вином всё понятно, то найти в соседнем подвале вот такое никак не ожидаешь.

Muzeum Ziemi Lubuskiej: wystawa stała "Muzeum Dawnych Tortur"

Музей пыток ― экспозиция, посвящённая средневековому правосудию.

Как известно, юриспруденция тех времён подразумевала, что главным доказательством виновности

является собственное признание. А поскольку добровольно признаваться в преступлениях или

оговаривать себя соглашались не все, то пытки были вполне обыденной практикой.

Музей представляет собой реконструкцию фрагмента темницы, где содержали осуждённых,

помещения, где проходили суды над ведьмами, ну и естественно, самой комнаты пыток.

На стенах гравюры с подробным описанием что, как и для чего использовалось. А рядом, собственно,

сами экспонаты. Лондонский Тауэр, несмотря на свою репутацию, по сравнению с этим музеем ― просто

детская песочница.

Суд над ведьмами

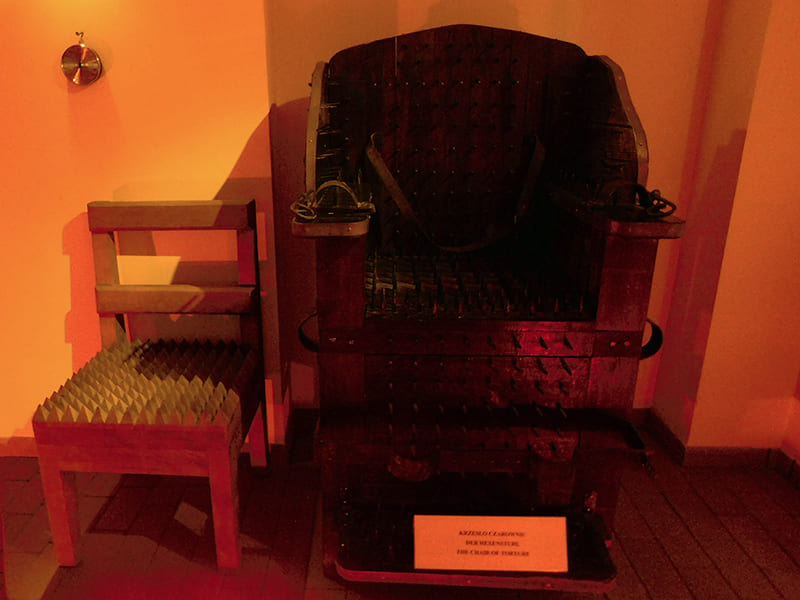

"Стул ведьмы", он же "кресло допроса". Названия отличаются в разных языках, инквизиция

как бы интернациональным явлением была. Но предназначение и внешний вид абсолютно одинаковый:

кресло с шипами и железным сидением, которое могли нагревать для лучшего эффекта

Рабочее место палача

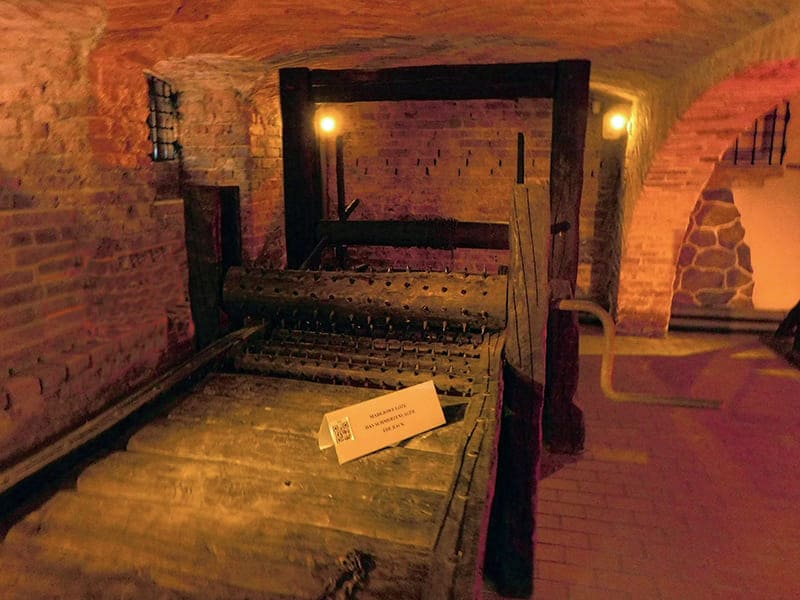

Следующие 2 экспоната в представлении и инструкции пользователя не нуждаются. Их мы знаем по

книгам, фильмам, историческим документам, они же ― обязательный атрибут любого средневекового

замка в любой европейской стране.

Колодки. Использовались не столько для пыток, сколько для публичных наказаний за незначительные

преступления. В средневековье такая конструкция непременно присутствовала на рыночной площади

любого города.

Дыба. Самое знаменитое приспособление для вытягивания признаний. Деревянный стол, ролики, на

которые наматывались верёвки, привязанные к рукам и ногам допрашиваемого. В этом музее более

усовершенствованная версия, где бонусом идут ещё острые железные шипы. Палач поворачивал ручки

на роликах, натягивая верёвки до тех пор, пока суставы не начинали разрываться. В результате

такой процедуры тело могло вытягиваться до 30 см, а кости ломаться. Если упорствовал и дальше,

то растягивали на дыбе до тех пор, пока руки и ноги в буквальном смысле не вырывались из тела.

Польское название этого девайса мне особенно понравилось: łoże sprawiedliwości.

В музее ещё много всяких экспонатов, но на этом, пожалуй, закончу свой садистский экскурс в

средневековое правосудие. Что интересно, историки ставят под сомнение реальное существование некоторых

вещей из арсенала дознавателей: упоминания о них появились либо в самом конце инквизиции, либо вообще

после неё. И если применение вышеописанных инструментов подтверждают многочисленные исторические

документы, то такая экзотика типа "железной девы" или "медного быка" скорее всего миф. Кстати, как

и знаменитый красный колпак палача: этого элемента одежды никогда не было в реальности. Палачи не

скрывали лиц, все горожане их и так знали.

Всё же надо разбавить мрачную атмосферу посещённого подвальчика ещё парочкой фото зелёного

города, а то боюсь, что особо впечатлительные особы ночь проведут в кошмарах))

Konkatedra św. Jadwigi

Pomnik Andrzeja Huszczy. Памятник зеленогурского гонщику

А ещё Зелёна Гура, оказывается, город-побратим Витебска. Наверное, поэтому в Витебске есть улица

Зеленогурская и ресторан "Зелёная Гура". Как по мне, на этом их культурные связи и ограничиваются.

Но унывать всё же не стоит: лет через 50 Витебск имеет все шансы стать таким же, если уже

сейчас вместо закатанных в асфальт площадей начнут появляться парки и зелёные зоны, а вместо Лениных

и безликих памятников ― памятники тем, кто этого действительно достоин.

Автор: Нэт

Дата публикации: 2023-05-04

|